員工因工作猝死的新聞不止一次登上熱搜榜。

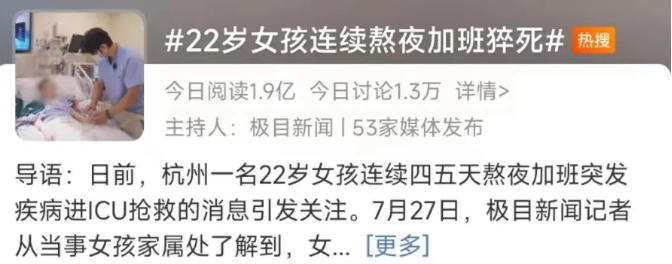

前段時間,杭州一名22歲的女孩連續四五天熬夜加班,結果突發疾病,被送進ICU搶救6天后仍不幸離世,沖上社交媒體熱搜,引發廣大職工的普遍關注。事發后,女孩家屬稱和公司法務聯系過,法務明確表態不會負責,如果要申請工傷賠償需要走法律途徑。

杭州女孩猝死的法律糾紛還未平息,近日,廣州鐵路運輸中級法院宣判一起工傷案,再次引起大眾關注。

該案發生在2020年7月13日19時40分左右,石某在家中突發疾病倒地,120到場后宣告死亡。事發前20分鐘,石某還在用微信與同事探討工作事宜,而石某離世15分鐘后,他所在微信群的其他同事仍在繼續回復工作內容。

面對這一突發狀況,石某的妻子無法接受,向當地社保局申請工傷認定。社保局作出被訴《不予認定工傷決定書》,對石某的死亡情形決定不予認定或視同工傷。田某不服,訴至法院。

廣州鐵路運輸法院一審認為,石某于家中突發疾病時不屬于工作時間,也不屬于工作崗位,駁回田某的訴訟請求。田某不服,提起上訴。

廣州鐵路運輸中級法院二審認為,石某符合在工作時間和工作崗位突發疾病死亡的情形,構成工傷,故撤銷一審判決,撤銷社保局作出的被訴《不予認定工傷決定書》,責令社保局在判決生效之日起六十日內對田某的工傷認定申請重新作出處理。

此案判決作出后,受到輿論普遍贊譽。

輿論認為,認定工傷的標準非常嚴格,這次廣州鐵路運輸中級法院的判決起了一個示范標桿作用,對于未來的案件有一定的參考意義。

眾所周知,工傷認定和工傷保險類案件,事關勞動者權益保護,事關社會和諧穩定,但現實中,工傷認定和工傷保險法律規范原則性與工傷事故多樣性的矛盾日益凸顯;勞動者和用人單位利益沖突大;勞動者一方訴訟能力弱,在訴訟中容易處于不利地位。

比如說,針對工傷的認定,法律為之限定的幾個情形前提是“工作時間,工作崗位”“因公外出”“上下班途中”等。那么,在“下班”回家之后,用微信等交涉工作事宜,算不算“在工作時間、工作崗位”?按照傳統理解,既然“回到家里”就不算在單位、也不算加班,故而當然算不得“工傷”。可事實上,幾乎所有職場中人都心知肚明,那種手機隨時要在線、微信要隨時回復的狀態,比“在公司上班”還讓人心力交瘁——這都不算工作,什么才算工作?

尤其是近幾年,社會內卷愈演愈烈,一些互聯網行業,員工熬夜加班,實為常態,有些員工即使下班回家,還要處理工作郵件,回復微信群里的消息,再加上疫情反反復復,居家辦公時有發生,而工作和生活的界限也越來越模糊,一旦發生意外,其合法權益,很難得到保障。

設立工傷保險法律制度的初衷,是為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業病的職工能夠獲得醫療救治和經濟補償,無論法院、檢察院,還是人社部門,在履職過程中,面對千差萬別的工傷事故,當法律條文規定不明確時,正確的做法是,全面把握立法精神,從有利于保護職工等弱勢群體的立場進行解釋和認定。

這次廣州鐵路運輸中級法院二審認定,無論是說理還是結論,都提供了一個很好的示范。以后如果再遇類似悲劇,社保局或者法院有了案例參考,而作為勞動者及其家屬要有證據意識,保留居家辦公期間的各種郵件、通話記錄、微信聊天記錄、短信記錄等,一旦引起糾紛,某一項細微但關鍵的證據可能成為判決的重要依據。

免責聲明:本網部分文章和信息來源于互聯網,本網轉載出于傳遞更多信息和學習之目的。如轉載稿涉及版權等問題,請立即聯系網站管理員,我們會給與以更改或者刪除相關文章,保證您的權利。