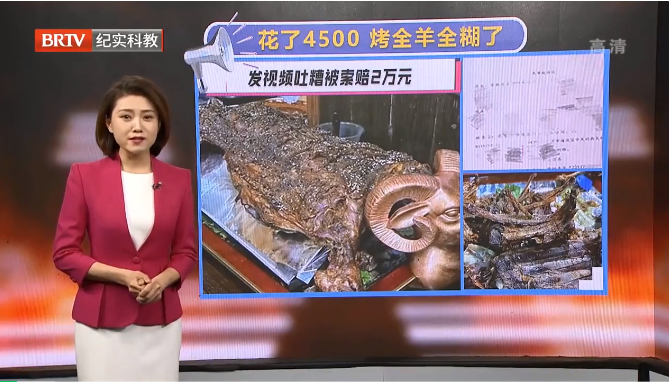

韓先生之前在一短視頻平臺的推薦上看到一家烤全羊店,吃過后覺得味道不好,就在平臺上發了短視頻吐槽,視頻被平臺推薦上了熱門。11月10日,韓先生收到起訴書,店家向其索賠20001元。

對此,店家回應:覺得飯不行可以去反映,不是發網上導致自己損失一百幾十萬。有網友認為,店家不能這樣做生意,飯不好吃還能不讓說嗎?也有網友說,顧客如果不滿意,應該當時及時和商家溝通,現在因為溝通缺位鬧到這種“雙輸”的局面,對彼此都不好。

那么,對于不滿意的消費或服務,消費者難道不可以在網上給出“差評”嗎?

北京京云律師事務所高級合伙人,馬廣宇律師表示:我國《消費者保護法》規定消費者享有監督權,對于不滿意的消費體驗,消費者有權在網上對此發表評價,但是這種權利也是有邊界的,應當在法律允許的范圍內進行,消費者要確保評價客觀如實、有理有據。

同時,由于網絡的放大效應,即使是真實非惡意的評價,可能也會導致對商品瑕疵放大,如果說虛構或夸大事實,或者采用了侮辱性的字眼,導致店家社會評價降低,給店家造成了巨大損失,消費者可能要承擔相應的民事賠償責任甚至刑事責任。

馬廣宇律師表示:我想說的是,消費者不能“失聲”,商家也應該包容多樣的評價,但是盡量避免用界限不明的方式,以免讓自己陷入侵權的處境。

法律鏈接

《消費則者權益保護法》

第十五條 消費者享有對商品和服務以及保護消費者權益工作進行監督的權利。

消費者有權檢舉、控告侵害消費者權益的行為和國家機關及其工作人員在保護消費者權益工作中的違法失職行為,有權對保護消費者權益工作提出批評、建議。

第十七條 經營者應當聽取消費者對其提供的商品或者服務的意見,接受消費者的監督。

第三十九條 消費者和經營者發生消費者權益爭議的,可以通過下列途徑解決:

(一)與經營者協商和解;

(二)請求消費者協會或者依法成立的其他調解組織調解;

(三)向有關行政部門投訴;

(四)根據與經營者達成的仲裁協議提請仲裁機構仲裁;

(五)向人民法院提起訴訟

《中華人民共和國民法典》

第1024條 民事主體享有名譽權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。

名譽是對民事主體的品德、聲望、才能、信用等的社會評價。

免責聲明:本網部分文章和信息來源于互聯網,本網轉載出于傳遞更多信息和學習之目的。如轉載稿涉及版權等問題,請立即聯系網站管理員,我們會給與以更改或者刪除相關文章,保證您的權利。