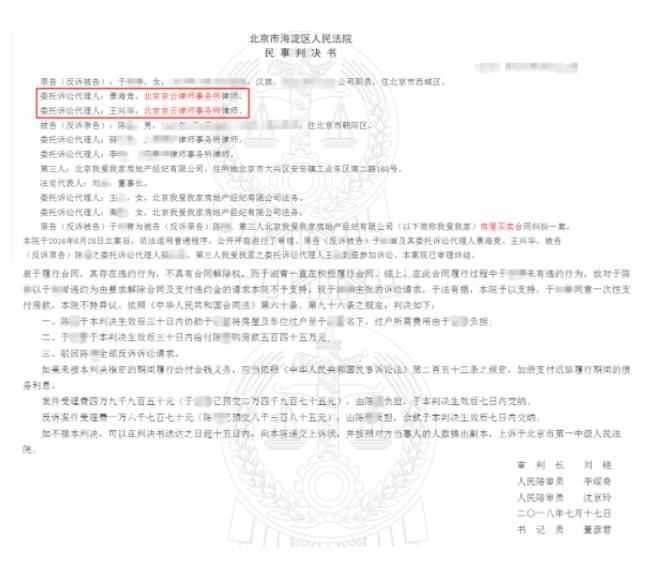

法院判決

法庭上,陳某辯稱:

一:于某沒有如約履行付款義務,至今只收到120萬元,與房屋買賣合同約定不符。

二:自己沒有義務配合于某辦理貸款手續,按照合同約定,過戶時間不得超過2016年4月20日,于某一直拖延貸款,超過合同約定獲得批函時間。

三:于某在陳某行使單方解除權后,才通知陳某要付剩余房款,此合同已于2016年5月23日解除,是于某違約在先,故不同意于某的訴訟請求。

面對陳某的辯稱,京云律師表示:

于某與陳某簽訂的房屋買賣合同及補充協議系雙方真實意思表示,且不違反法律法規的規定,合法有效,雙方當事人均應當按照約定全面履行自己的義務。

首先,雙方在合同中約定于某付款方式為貸款,根據雙方買賣交易的全流程,雙方應進行的步驟為評估房屋、網簽、面簽、批貸、繳稅、產權轉移、抵押登記、銀行放款。

雙方合同雖在2016年1月23日簽訂,但陳某于同年4月9日才辦理了公證委托,雙方于4月18日進行了網簽,4月20日辦理了面簽及辦理貸款手續。此時履行合同已超過了雙方約定的最遲不超過本合同簽訂后80日申請貸款獲得批貸函,即在4月12日為最后時間的約定。

其次,合同的履行需要雙方共同配合,在前期網簽、面簽時,應由出賣方共同前往,但陳某于4月9日才辦理了相關委托手續,合同在約定的4月12日前辦理完畢顯然不符合規律。陳某同意繼續履行合同,并配合于某辦理了批貸手續,應視為對履行期間順延的認可。

于某申請的貸款未獲批,并于4月27日得到結果。此期間亦已超過合同約定的合同簽訂之日起90日內辦理權屬轉移登記手續,即應在4月23日之前辦理的約定。

再者,對于貸款未獲批的責任,于某主張因陳某提供的公證委托書所書寫的房屋與雙方實際買賣合同中約定的不是同一標的物,并提交了相關公證書,對此,陳某不能作出合理解釋,故法院有理由相信不能獲批貸款的理由中有此因素,此責任不應由于某全部承擔。根據合同約定,于某可以再次申請貸款,亦可一次性支付全款。

另外,4月27日后,我愛我家的工作人員與陳某代理人多次聯系但均未獲得配合,亦未得以明確答復,故應認定陳某怠于履行合同,其存在違約行為,不具有合同解除權,而于某一直在積極履行合同。

綜上,在此合同履行過程中于某未有違約行為,故對于陳某以于某違約為由要求解除合同及支付違約金的請求法院予以駁回。

京云律師的上述意見獲得法院支持,最終法院作出判決:陳某于本判決生效后三十日內協助于某將房屋及車位過戶至于某名下,過戶所需費用由于某負擔;于某于本判決生效后三十日內給付陳強購房款五百四十五萬元;駁回陳強全部反訴訴訟請求。

免責聲明:本網部分文章和信息來源于互聯網,本網轉載出于傳遞更多信息和學習之目的。如轉載稿涉及版權等問題,請立即聯系網站管理員,我們會給與以更改或者刪除相關文章,保證您的權利。