我國土地性質分為國有土地和集體土地。因土地性質不同,行政機關實施征收時所適用的征收程序受不同的法律、法規調整。國有土地上房屋的征收與集體土地(及地上房屋)的征收,雖均為征收,但依照我國法律法規,二者在征收主體、征收對象、征收程序、征收補償安置內容和方式等方面均存在明顯區別。

案情回顧

某市批復同意將A村的集體農用地轉為建設用地,同時批準將該集體農用地、A村的集體建設用地及集體未利用地征收為國有。當事人A認為其房屋處于征收范圍內,當地區政府作出的房屋征收決定書在實體和程序上違法,損害其合法權益,因此提起訴訟。

律師說法

本案爭議焦點為,關于征收決定對集體土地上房屋實施征收是否具有法律依據的問題。

本案中征收決定確定的征收范圍涉及兩類土地。

一是絕大部分未取得省級人民政府征地批復的集體土地,對此,當地政府直接按國有土地上房屋征收的程序對集體土地實施征收,已超越法定職權且缺乏法律依據。

二是少部分在省級人民政府征地批復范圍的土地。根據已查明的事實,該部分土地雖經批復批準征收為國有,但此前并未進行土地征收程序,區政府直接實施房屋征收,誤將國有土地上房屋征收程序適用于集體土地征收,屬適用法律錯誤。

退一步講,即便按照《國有土地上房屋征收與補償條例》相關規定對已獲得省級人民政府征地批復部分實施征收,被訴征收決定也存在違反重大法定程序的問題,即存在不符合經批準的市、縣級國民經濟和社會發展年度計劃,棚戶區改造項目立項時間晚于征收決定作出時間,違反征收決定作出的合理順序和步驟,征收補償費用未足額到位等問題。

因此,當地區政府所作征收決定超越法定職權,缺乏法律依據。

通過本案例,我們來為大家總結國有土地和集體土地在征收時的區別:

我國土地性質分為國有土地和集體土地。因土地性質不同,行政機關實施征收時所適用的征收程序受不同的法律、法規調整。

從征收主體看,國有土地上房屋征收主體由市、縣級人民政府作出征收決定;集體土地征收需省級人民政府或國務院批準,由市、縣級人民政府予以公告并組織實施。

從征收對象看,國有土地上房屋征收針對的是房屋,國有土地使用權一并征收,即“地隨房走”;集體土地征收針對的是土地,地上房屋隨集體土地一并收回,即“房隨地走”,不存在僅征收房屋而不征收土地的情況。

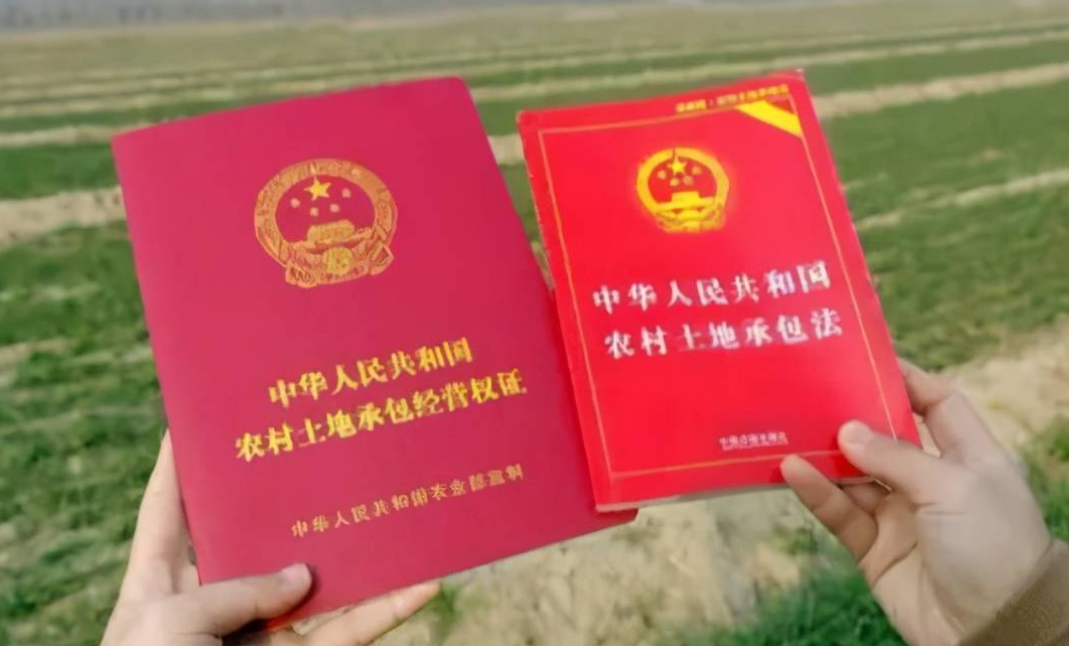

從征收程序看,國有土地上房屋征收主要依據《國有土地上房屋征收與補償條例》規定的程序進行;而集體土地征收主要依據《中華人民共和國土地管理法》及《中華人民共和國土地管理法實施條例》規定的程序進行。

從征收補償安置的內容、方式來看,國有土地上房屋征收主要是通過評估的方式確定被征收房屋的價值,根據《國有土地上房屋征收與補償條例》第十七條和第二十五條確定的項目進行補償;而集體土地征收涉及土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗的補償標準以及住房安置等,根據《中華人民共和國土地管理法》(2004年修正)第四十七條規定,由省、自治區、直轄市確定。

因此,行政機關針對不同征收對象實施征收時,應當區分土地性質適用不同的征收程序。

京云小結

行政機關針對不同征收對象實施征收時,應當區分土地性質適用不同的征收程序。行政機關直接按國有土地上房屋征收的程序對集體土地實施征收,已超越法定職權且缺乏法律依據。

此外,如果在征收過程中,被征收人的合法權益受到侵害時,可以針對政府部門的違法行為提起行政訴訟,從而給政府部門施加壓力,促成進一步的談判與和解。

免責聲明:本網部分文章和信息來源于互聯網,本網轉載出于傳遞更多信息和學習之目的。如轉載稿涉及版權等問題,請立即聯系網站管理員,我們會給與以更改或者刪除相關文章,保證您的權利。